KI

Wie funktioniert KI? Die wichtigsten Grundlagen einfach erklärt – mit anschaulichen Beispielen

Alle reden über Künstliche Intelligenz. Aber was passiert da eigentlich wirklich – hinter den Tools, Chatbots und erstaunlichen Texten?

Dieser Artikel liefert Ihnen das nötige Grundverständnis. Keine Metaphern, kein Fachchinesisch – sondern Klartext für alle, die mit KI arbeiten, entscheiden oder einfach verstehen wollen, was da passiert.

Warum ist es wichtig zu verstehen, wie KI funktioniert?

KI beeinflusst längst, wie Sie arbeiten, kommunizieren und entscheiden – oft, ohne dass Sie es merken. In Besprechungen, im Marketingtext, in der Software, die Ihnen Entscheidungen vorschlägt, uvm.

Das Problem: Viele nutzen KI, ohne zu wissen, was sie tut. Oder wo sie sich irrt. Oder wo viel größere potenzielle Gefahren „in the making“ sind.

Wenn Sie die Grundlagen verstehen, erkennen Sie schneller, ob ein KI-Ergebnis solide ist oder nur gut klingt. Und Sie können Potenziale realistisch einschätzen – statt blind auf Tools zu vertrauen.

Klar ist: Wer nicht versteht, wird überholt. Nicht von der KI – sondern von denen, die sie richtig einsetzen.

Sie erkennen dann auch, wann ein Tool halluziniert – und wann Sie besser selbst entscheiden sollten. Und Sie sind in der Lage, KI nicht nur anzuwenden, sondern klug zu steuern.

Was genau ist KI?

Künstliche Intelligenz ist ein Sammelbegriff für Systeme, die Aufgaben übernehmen, die menschliches Denken erfordern – z. B. Texte analysieren, Sprache verstehen, Entscheidungen treffen.

Dabei orientiert sich KI nicht an „Verstehen“ im menschlichen Sinn, sondern an Wahrscheinlichkeiten: Welches Wort kommt als Nächstes? Welche Entscheidung passt zu den Daten?

Im Business-Umfeld begegnet Ihnen KI jetzt vermutlich vor allem in Form von automatisierten Textvorschlägen, Kunden-Chatbots oder Vorhersagemodellen im Controlling.

Technisch betrachtet besteht ein KI-System meist aus einer Kombination von Modellen, Daten und Trainingsprozessen.

Wie KI aus Daten lernt (Maschinelles Lernen)

Maschinelles Lernen ist einer der zentralen Bausteine moderner KI – und auch einer der faszinierendsten.

KI wird nicht programmiert wie eine klassische Software. Sie lernt anhand von Beispielen – aus Daten.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten einem Kind erklären, was eine Katze ist – ohne Worte. Sie zeigen ihm tausende Bilder, manchmal mit, manchmal ohne Ohren, mit Schwanz oder ohne. Und plötzlich erkennt es die Katze im nächsten Bild von allein.

Genauso macht es die KI: Sie sieht Beispiele, erkennt Muster und erstellt sich daraus ihre eigene „Vorstellung“ von einem Objekt oder einer Bedeutung.

Begriffe, die Sie im Zusammenhang mit maschinellem Lernen kennen sollten:

- Training Data: Das sind die Datenbeispiele, mit denen die KI gefüttert wird. Je vielfältiger, desto besser. Einseitige Daten = einseitiges Ergebnis.

- Modell: Das Modell ist das Denkgerüst der KI. Es merkt sich, was es aus den Daten gelernt hat, und nutzt dieses Wissen später wieder.

- Inference: Das ist die Anwendung. Die KI hat gelernt – jetzt prüft sie, ob sie ihr Wissen auf neue Inhalte sinnvoll anwenden kann.

In der Praxis begegnet Ihnen das z. B. bei der automatischen Rechnungsverarbeitung oder in der Qualitätsprüfung: Die KI erkennt Auffälligkeiten, bevor es ein Mensch könnte – wenn sie gut trainiert ist. z. B. dabei, automatisch Rechnungen den richtigen Kostenstellen zuzuordnen oder auffällige Muster in Produktionsdaten zu erkennen – noch bevor ein Schaden entsteht.

Das spart nicht nur Zeit, sondern erhöht die Qualität. Vorausgesetzt, Sie verstehen, was das System wirklich gelernt hat – und was nicht.

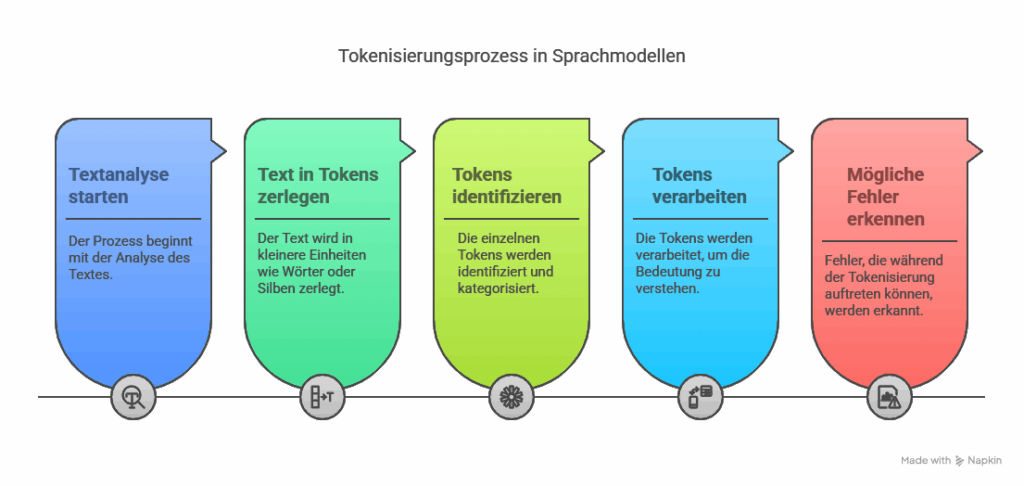

Wie Sprache für KI lesbar wird (Tokenization)

Bevor eine KI überhaupt Sprache verstehen kann, muss sie lernen, wo ein Wort anfängt – und wo es aufhört. Dafür zerlegt sie den Text in kleine Bausteine: sogenannte Tokens.

Ein Token ist nicht immer ein ganzes Wort. Manchmal ist es nur eine Silbe, ein Wortstamm oder sogar nur ein Buchstabe. Der Satz „Die Katze schläft“ besteht zum Beispiel aus drei Tokens. Ein Name wie „Schönwetter“ kann in zwei, drei oder mehr Stücke aufgeteilt werden – je nach System.

Warum ist das wichtig?

Weil die Bedeutung eines Satzes sich ändert, wenn die Bausteine falsch gesetzt sind – wie bei einem Puzzle, das nicht ganz passt. Besonders bei Eigennamen, Dialekten oder Abkürzungen kann das zu Missverständnissen führen.

Wenn Sie verstehen, wie die KI Sprache zerlegt, können Sie Ihre Eingaben gezielter formulieren – und die Ergebnisse verbessern.

Gerade bei Prompts, also Anweisungen an die KI, ist das entscheidend: Klare Sprache, kurze Sätze und eindeutige Begriffe helfen dem Modell, Ihre Absicht zu erkennen – wie bei einer Person, die gerade erst Deutsch lernt. Unnötige Füllwörter oder komplizierte Formulierungen bringen es schnell aus dem Takt.

Embeddings: Wie KI Bedeutung erkennt

Stellen Sie sich vor, Wörter wären Punkte auf einer Landkarte. Dann würde die KI Begriffe wie „Auto“ und „Fahrzeug“ ganz nah beieinander platzieren – weil sie ähnlich verwendet werden und eine ähnliche Bedeutung tragen.

Diese „Landkarte“ nennt man Embedding-Space. Und die Punkte darin heißen Embeddings: Zahlenreihen, die ein Wort auf Basis seines Bedeutungsumfelds verorten.

So erkennt die KI zum Beispiel, dass „Apfel“ und „Birne“ näher beieinander liegen als „Apfel“ und „Fahrstuhl“. Auch wenn diese Wörter nie in einem Satz zusammen auftauchen.

Praktisch heißt das: Wenn Sie einen Prompt schreiben, reagiert die KI nicht nur auf das einzelne Wort – sondern auf die Bedeutung dahinter. Und das macht gute Texteingaben so entscheidend.

Das Herz moderner KI: Transformer-Modelle

Stellen Sie sich ein Modell vor, das beim Lesen nicht einfach von Wort zu Wort springt – sondern gleich die ganze Seite überblickt.

Willkommen beim Transformer.

Transformer-Modelle wie GPT erkennen, was ein Wort bedeutet – und was davor und danach passiert. Nicht linear, sondern parallel. Das verändert alles.

Ein klassisches Beispiel: Das Wort „Läufer“. In „Der Läufer überholte alle“ erkennt die KI den Sportler. In „Der Läufer liegt unter dem Tisch“ – den Teppich. Warum? Weil der Kontext entscheidet.

Diese Fähigkeit, Sprache im Zusammenhang zu analysieren, macht Transformer-Modelle zum Rückgrat moderner KI. Sie sind nicht nur schneller, sondern auch wesentlich präziser – wenn sie gut trainiert sind.

Kontextfenster: Wie viel kann sich KI auf einmal merken?

Stellen Sie sich vor, die KI liest einen Text durch ein kleines Fenster. Alles, was außerhalb liegt, sieht sie nicht – oder vergisst es sofort wieder.

Was ist das Kontextfenster?

Das Kontextfenster ist der Bereich an Text, den ein KI-Modell gleichzeitig im Blick haben kann. Ähnlich wie ein Mensch beim Lesen nur einen Abschnitt überblickt – und nicht das ganze Buch auf einmal.

Je nach Modellgröße unterscheidet sich diese Fenstergröße. Moderne Modelle wie GPT-4 Turbo können bis zu 128.000 Tokens auf einmal erfassen – das entspricht einem ganzen Buch.

Warum das wichtig ist

- Großes Fenster: Die KI erkennt Zusammenhänge, denkt weiter, versteht, worauf Sie hinauswollen.

- Kleines Fenster: Sie wiederholt sich, vergisst wichtige Informationen oder wirkt verwirrt.

Gerade bei längeren Eingaben lohnt es sich, darauf zu achten, welche Informationen am Ende landen – denn nur die letzten Absätze bleiben im „Blickfeld“ der KI.

Praxis-Tipp: Wenn Sie der KI eine komplexe Aufgabe geben, formulieren Sie das Wichtigste am Schluss – oder sorgen Sie dafür, dass alles Relevante ins Fenster passt.

Was ist ein LLM (Large Language Model)?

Ein LLM ist ein Sprachmodell mit sehr vielen Parametern, trainiert auf riesigen Datenmengen. GPT ist ein Beispiel dafür.

Solche Modelle sind in der Lage, komplexe Sprachaufgaben zu lösen: Texte schreiben, Code generieren, Zusammenfassungen liefern oder Stil imitieren.

Sie funktionieren, weil sie auf Basis von Milliarden Beispielen gelernt haben, was wahrscheinlich als nächstes kommt – nicht, weil sie verstehen, was Sie meinen.

Zero-Shot & Reinforcement Learning: Wie KI lernt, ohne alles zu kennen

Zero-Shot Learning: Wissen kombinieren

Die KI kennt Löwen und Tiger – und errät, was ein Jaguar ist. Ohne direktes Training. Sie kombiniert bekannte Muster zu neuen Schlussfolgerungen.

Reinforcement Learning: Lernen durch Belohnung

Die KI probiert etwas aus, bekommt dafür Punkte – und lernt daraus. Wie beim Videospiel: Gut gelöst = Belohnung. Schlechte Entscheidung = keine Punkte. So entsteht Verbesserung durch Feedback.

Beide Methoden machen KI flexibler. Sie kann sich auf neue Situationen einstellen, statt nur Gelerntes abzuspulen.

Das ist besonders relevant für Anwendungen wie KI-Agenten oder autonome Systeme.

Computer Vision – wenn Maschinen sehen lernen

KI kann nicht nur lesen – sondern auch sehen. Mit Computer Vision analysiert sie visuelle Inhalte und erkennt Muster, Strukturen und Abweichungen in Bildern oder Videos.

Gerade im Unternehmenskontext ist das ein echter Effizienz-Booster:

- In der Fertigung erkennt KI winzige Produktionsfehler, bevor sie beim Kunden landen.

- In der Logistik hilft sie dabei, Verpackungen zu identifizieren und Lieferungen automatisch zu dokumentieren.

- In der Bau- oder Versorgungsbranche erkennt sie Risse, Lecks oder Abnutzung auf Fotos oder Live-Kameras – bevor es teuer wird.

Diese Technologie ist längst nicht mehr auf Forschungslabore beschränkt, sondern begegnet Ihnen im Alltag ständig – auch im Beruf:

Ein gut trainiertes System erkennt zum Beispiel auf dem Fertigungsband winzige Abweichungen, die für Menschen kaum sichtbar wären. Oder es sortiert Pakete, erkennt Etiketten automatisch und prüft, ob etwas falsch verpackt wurde. In der Infrastruktur- oder Baubranche erkennen Drohnen mit Kameras Schäden oder Veränderungen, bevor daraus echte Probleme werden.

Und ja – auch in unserem Alltag funktioniert das ganz ähnlich: Snapchat-Filter erkennen Gesichter. Saugroboter navigieren durch Wohnzimmer. Selbstfahrende Autos lesen Verkehrsschilder. Dahinter steckt immer das Prinzip: Sehen, verstehen, reagieren.

Was sind KI-Agenten?

KI-Agenten analysieren nicht nur – sie handeln. Sie verfolgen Ziele, treffen Entscheidungen und führen Aufgaben eigenständig aus. Das macht sie zu einer neuen Kategorie von digitalen Helfern, die nicht nur auf Befehle warten, sondern proaktiv handeln.

Was macht einen Agenten aus?

Ein KI-Agent kombiniert mehrere Fähigkeiten:

- Verstehen: Er analysiert Eingaben, oft aus verschiedenen Quellen.

- Planen: Er setzt Ziele und entwickelt Strategien.

- Handeln: Er trifft Entscheidungen und führt Aufgaben aus – selbständig.

Ein Beispiel aus dem Business-Alltag

Stellen Sie sich vor, Ihr Kalenderagent erkennt, dass ein Termin länger dauert als geplant. Er verschiebt automatisch Folge-Meetings, informiert Teilnehmer – und fragt per Nachricht nach, ob Sie einen Puffer brauchen.

Oder ein Börsen-Agent beobachtet Kurse, erkennt Muster und kauft oder verkauft vollautomatisch – innerhalb der von Ihnen definierten Leitplanken.

Warum das relevant ist

In Unternehmen übernehmen solche Agenten Aufgaben, die sonst viel manuelle Abstimmung brauchen: Reportings, Recherche, einfache Analysen oder Buchungsvorgänge.

Aber Vorsicht: Agenten brauchen klare Grenzen. Ohne Regeln, Kontrolle und Monitoring kann ein Agent Prozesse beschleunigen – oder Chaos verursachen.

Autonome Systeme – KI in Bewegung

Saugroboter, Drohnen, autonome Fahrzeuge – sie alle sind mehr als nur Maschinen auf Rädern. Sie kombinieren Sensorik, Bilderkennung und Entscheidungslogik, um sich eigenständig in der Welt zu bewegen.

Was macht ein System autonom?

Ein autonomes System trifft Entscheidungen basierend auf Echtzeitdaten. Es erkennt Hindernisse, plant Routen, meidet Gefahren – und das alles ohne ständige menschliche Steuerung.

Und im Unternehmenskontext?

Autonome Systeme revolutionieren bereits ganze Branchen:

- In der Landwirtschaft arbeiten autonome Traktoren rund um die Uhr – präzise, wetterabhängig und datenbasiert.

- In Lagerhallen transportieren fahrerlose Transportsysteme Ware effizient von A nach B.

- In der Sicherheitsbranche patrouillieren Drohnen selbständig über Firmengelände, ausgestattet mit Kameras und KI.

In all diesen Szenarien erkennen die Systeme ihre Umgebung, treffen Entscheidungen – und handeln selbständig. Möglich wird das durch die Kombination aus Computer Vision, Sensorfusion und maschinellem Lernen.

Fazit: Autonome Systeme sind längst kein Zukunftsthema mehr. Sie sind schon heute Teil moderner Unternehmensprozesse – und sparen Zeit, Personal und Fehlerkosten.

Fazit: Wer KI versteht, trifft die besseren Entscheidungen

KI ist kein Zauberwerk, sondern ein System aus Daten, Rechenregeln und Wahrscheinlichkeiten. Wer versteht, wie KI denkt und entscheidet, kann sie besser einsetzen – sei es im Unternehmen, im Produkt oder in der eigenen Arbeitsweise.

Wer KI nur nutzt, ohne zu verstehen, wie sie funktioniert, trifft früher oder später schlechtere Entscheidungen – weil er Ergebnisse nicht einordnen, Fehler nicht erkennen und Potenziale nicht nutzen kann.

Das eigentliche Risiko liegt nicht in der KI selbst – sondern im Nicht-Verstehen.

Deshalb gilt für Entscheider:innen wie für Fachkräfte: Lernen Sie die Spielregeln kennen. Und behalten Sie die Kontrolle.

Denn eines ist sicher: KI wird niemanden ersetzen. Aber Menschen, die KI verstehen, werden diejenigen ersetzen, die es nicht tun.

Teil 2 folgt. Darin zeige ich Ihnen, wo KI heute tatsächlich eingesetzt wird – und wo sie (noch) danebenliegt. Sie erfahren, was sie gut kann, was sie gerne halluziniert – und woran Sie erkennen, ob Sie ihr vertrauen können.

Häufig gestellte Fragen zu KI (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen?

Künstliche Intelligenz (KI) ist der Oberbegriff für Systeme, die „intelligentes Verhalten“ zeigen – also Aufgaben lösen, die bisher Menschen vorbehalten waren. Maschinelles Lernen (ML) ist eine Teilmenge davon: Hier lernt das System aus Beispielen, statt explizit programmiert zu werden.

Wie funktioniert ein Large Language Model wie ChatGPT?

Ein LLM analysiert riesige Textmengen und erkennt Muster in Sprache. Es sagt auf Basis von Wahrscheinlichkeiten vorher, welches Wort (oder Token) am wahrscheinlichsten als Nächstes kommt – so entstehen flüssige Texte und präzise Antworten.

Was bedeutet Tokenization bei KI?

Tokenization ist der erste Schritt bei der Verarbeitung von Sprache: Ein Text wird in kleinere Einheiten zerlegt (Tokens), z. B. Wörter, Wortteile oder Satzzeichen. Die KI rechnet mit diesen Einheiten – nicht mit ganzen Wörtern.

Wie erkennt KI Zusammenhänge in Texten?

Moderne Sprachmodelle nutzen sogenannte Transformer-Architekturen. Diese analysieren nicht nur die Wortreihenfolge, sondern auch den gesamten Kontext, um mehrdeutige Begriffe korrekt zu interpretieren.

Was sind KI-Agenten und wie unterscheiden sie sich von normalen Chatbots?

Ein Chatbot antwortet auf Eingaben – meist regelbasiert. Ein KI-Agent hingegen verfolgt eigenständig Ziele, trifft Entscheidungen und handelt. Er kombiniert Verstehen, Planen und Ausführen – wie ein digitaler Assistent mit Autopilot.

Welche Rolle spielt Computer Vision in Unternehmen?

Computer Vision ermöglicht es KIs, Bilder und Videos zu analysieren. In Unternehmen hilft das z. B. bei der Qualitätssicherung in der Produktion, beim automatisierten Scannen von Lieferungen oder beim Erkennen von Schäden in Wartungsprozessen.